Bei einer Kreislaufwirtschaft geht es darum, Ressourcen zu schonen, mit positiven Auswirkungen auf die Umwelt, die durch erneuerbare Energien ermöglicht werden. Dies ist nicht nur wünschenswert, sondern auch wirtschaftlich notwendig.

In den letzten Jahren wurde der Bereich der Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft zunehmend von der Compliance-Welt in Anspruch genommen. Bis auf wenige Ausnahmen waren Gesetze und Verordnungen – insbesondere aus Brüssel – für viele Unternehmen der einzige Grund, sich zu bewegen. Oft nicht mehr als das notwendige Minimum. Es folgten kommerzielle Motive („wie kann ich mich abheben?“) und manchmal auch strategische Interessen, wie die Sorge um die Ressourcensicherheit in Europa. In der Realität ist dieses Spielfeld natürlich viel differenzierter.

Die Einführung der Richtlinie über die Nachhaltigkeitsberichterstattung von Unternehmen (CSRD) brachte einen hohen Verwaltungsaufwand für die Unternehmen mit sich und führte zu öffentlichem Widerstand. Diese Stimmung fand ihren Weg in die europäische Politik und führte zum sogenannten Omnibus-Paket: eine Verschiebung und Verwässerung der CSRD. Damit entfällt für viele Unternehmen der Grund, sich mit Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft zu befassen. Business as usual?

Das wäre eine Katastrophe.

Denn hinter diesem Widerstand gegen die Bürokratie verbirgt sich ein grundlegenderes Motiv für das Omnibus-Paket: die Erhaltung der europäischen Wettbewerbsfähigkeit. Europa ist strukturell zu abhängig von anderen Kontinenten geworden – bei Materialien, Energie, Produktionskapazitäten, Daten und sogar Arbeitskräften. Diese Abhängigkeit untergräbt unsere strategische Autonomie. Europa lebt von Reserven – in finanzieller und materieller Hinsicht, aber auch in Bezug auf Innovation und Kreativität.

In der Zwischenzeit stehen wir am Vorabend zweier großer Investitionsprogramme: das eine als Reaktion auf den Draghi-Bericht, das andere aufgrund der geopolitischen Spannungen und des Krieges in der Ukraine. Europa muss seine Autonomie zurückgewinnen und Partnerschaften aus eigener Kraft wiederherstellen. Und das setzt voraus, dass ein wesentlicher Teil der Produktion und der Wertschöpfung wieder innerhalb der EU stattfindet.

Und genau da liegt der Hase im Pfeffer: Schließlich lautet eine der Bedingungen für europäische Investitionsprogramme „Sourced and made in Europe“. Verständlich und notwendig. Aber es stellt sich auch die Frage: Wie sichern wir die Versorgung mit Rohstoffen?

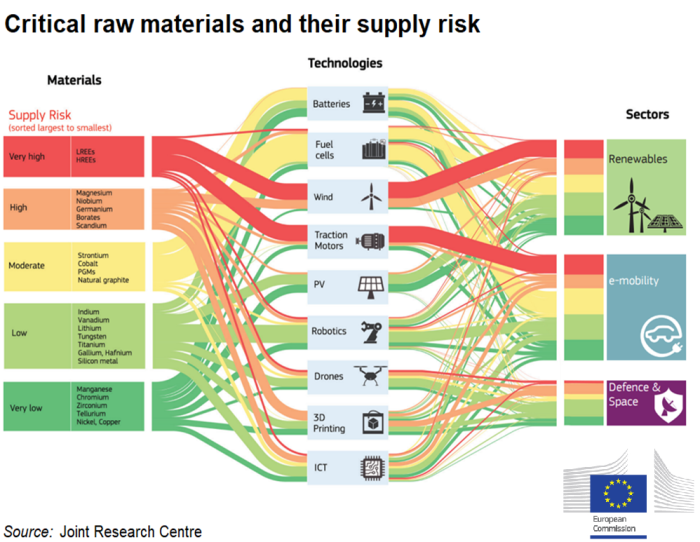

Rohstoffsicherheit: Die Abhängigkeit Europas von Rohstoffimporten liegt – je nach Art des Materials – oft zwischen 60 und 90 Prozent. Eine im Januar dieses Jahres veröffentlichte Studie von Koese, Parzer, Sprecher und Kleijn zeichnet ein Bild, in dem wir selbst bei den Selbstversorgungszielen der Europäischen Union für kritische Rohstoffe in den kommenden Jahren nur bei Kupfer und Lithium mindestens 50 Prozent selbst fördern werden. Für den Rest werden wir uns außerhalb der Grenzen unseres Kontinents eindecken müssen. Selbst wenn Rohstoffe physisch verfügbar sind, sind sie es geopolitisch oft nicht (mehr). Die Sicherheit der Rohstoffe ist daher entscheidend für eine erfolgreiche Reindustrialisierung Europas. die Achillesferse

Bei der Dringlichkeit einer Kreislaufwirtschaft geht es also nicht (mehr) um die Einhaltung von Vorschriften, sondern um wirtschaftliche und geopolitische Notwendigkeiten. Die Verfügbarkeit von Materialien sollte nach Möglichkeit auch von innen kommen – durch Rückgewinnung, Wiederverwendung und intelligentes (Re-)Design.

Das beginnt mit passivem Recycling: die bestmögliche Nutzung von Materialien aus ausrangierten Produkten. Aber das ist nicht genug. Wir müssen zu aktivem Recycling übergehen: Produkte mit Blick auf Wiederverwendung, Demontage und Materialerhaltung entwerfen. Nur so können wir Qualität und Wert im europäischen Produktionskreislauf erhalten.

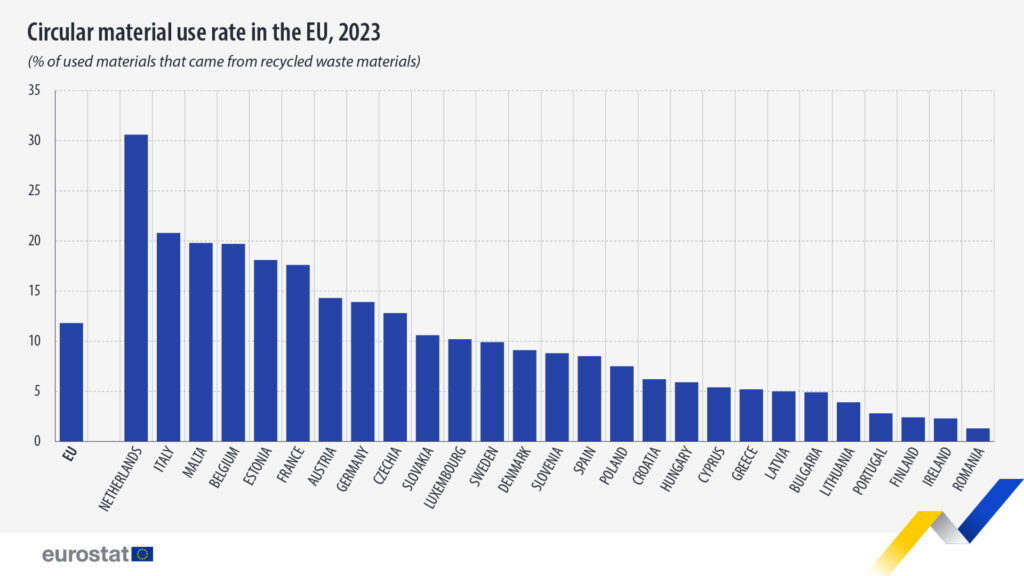

Kann die stoffliche Verwertung Importe vollständig ersetzen? Nein – kurzfristig sicher nicht. Aber der Anteil an kreislauffähigen Rohstoffen kann und muss deutlich steigen. Im Jahr 2022 (dies sind leider die aktuellsten Zahlen) wurden beispielsweise 41 % der Kunststoffverpackungen in Europa recycelt, ein Anstieg von 10 % in 10 Jahren (Industry Intelligence, 2024). Im selben Jahr konnten wir in Europa etwas mehr als 70 % des von uns verwendeten Papiers recyceln, das Ziel für 2030 liegt bei 76 % (CEPI, 2024). In der gesamten Europäischen Union waren im Jahr 2023 11,8 % aller verwendeten Materialien recycelten Ursprungs (Eurostat).

Dieser Anteil liegt trotz intensiver Bemühungen von Recyclingunternehmen, Gesetzgebern und Endproduktherstellern noch weit unter dem Potenzial. Das Fehlen einer wirtschaftlichen Notwendigkeit hat echte Innovationen im Recycling bisher behindert. Außerdem werden Kreislauflösungen oft nach kurzfristigen Auswirkungen beurteilt, während die Entwicklung von Primärmaterialien langfristig finanziert und gefördert wird.

Daher ist es von entscheidender Bedeutung, dass wir auf ein gut funktionierendes Materialintelligenzsystem hinarbeiten, wie z. B. den dynamischen digitalen Produktpass. Dieser gibt Aufschluss über die Zusammensetzung, Herkunft und Verarbeitung von Produkten, was für eine qualitativ hochwertige Verwertung entscheidend ist. Erfreulicherweise arbeiten Vorreiter bereits daran, und die Europäische Kommission bemüht sich durch die ESPR-Rechtsvorschriften um eine breitere Verankerung dieses Systems. Aber wir sollten die Falle der übermäßigen Bürokratie vermeiden: Das Ziel ist Innovation und Effektivität, nicht das Abhaken von Kästchen.

Europa muss so bald wie möglich seine strategische Autonomie zurückgewinnen – und das erfordert eine erneuerte, widerstandsfähige Industrie. Das Wissen und die Technologie sind vorhanden. Was wir jetzt brauchen, sind der Wille und die Zusammenarbeit. Und das erfordert eine gut abgestimmte Mischung von Sektoren: vom Bergbau bis zum Recycling, von der Landwirtschaft bis zur Hightech-Montage.

Wie Pieter Hasekamp (FD, 29-3) und Ingrid Thijssen (31-3) kürzlich betonten, erfordert die Zukunft Europas einen ganzheitlichen Ansatz für die industrielle Strategie. Gerade die scheinbar unattraktiven Verbindungen – Rückführungslogistik, Demontage, Refurbishment, Urban Mining – sind entscheidend. Vergleichen Sie es mit einer Schweizer Uhr: Wenn ein Rädchen fehlt, steht sie still.

Wir sollten die Kreislaufwirtschaft endlich als das sehen, was sie wirklich ist: kein moralischer Imperativ, sondern eine historische Chance. Ein Hebel für strategische Autonomie, Sicherheit, Innovation und Wohlstand.